金锐1,王宇光2,薛春苗3,曾蔚欣1,孙路路1

疗程与用药时长是合理用药的重要环节之一,不合理的用药疗程妨碍疾病的恢复。服药时间过短可能带来病情反复和迁延难愈,而服药时间过长则有可能带来不良反应。所以,药物治疗的疗程和用药时长是整个治疗过程的核心问题之一。一般认为,疗程是指“对某些疾病所规定的一个连续治疗的阶段”[1],而用药时长则是指整个治疗的时间,其间可能包含多个疗程。实际上,由于中成药的获取和服用便捷,传统中药“起效慢、无毒副作用”的片面认识又深入人心,导致临床上存在很多超疗程使用的情况,也伴有很多不良事件报道。因此,有必要探讨中成药使用的疗程和用药时长问题,通过拟定点评标准和尺度,促进合理用药。

1 中成药处方疗程点评的现状和问题

疗程点评属于“用法用量不适宜”项下的内容之一,包含疗程过长或过短的情形[2]。很多学者已经在处方点评工作中关注中成药疗程问题,也发现了超疗程用药的不合理情况。例如梅全喜教授将“点评是否超时间用药”作为中成药处方点评的实施要点之一[3],也有很多医疗机构的点评工作涉及用药疗程不合理的处方[4-8]。但是,不同医疗机构对于“不合理”疗程的理解不同。一些医疗机构以《处方管理办法》第四章在开具处方时“处方一般不得超过7d用量;急诊处方一般不得超过3d用量;对于某些慢性病、老年病或特殊情况,处方用量可以适当延长”[9]的规定为标准,判断中成药疗程是否过长[4-6],且以30d为适当延长的最后期限。另一些医疗机构则是从中药偏性角度出发,认为长期服用中药易造成机体阴阳失调,不利于疾病的治疗[7],并关注含毒性饮片中成药(如安脑丸[10])的用药时长问题。还有医疗机构从中药注射剂切入,依据《中成药临床应用指导原则》中“长期使用的,在每疗程间要有一定的时间间隔”的要求[11],点评中药注射剂的超疗程使用问题[8]。

所以,中成药用药时长或疗程不合理的点评标准尚未统一,点评依据有待完善。实际上,中成药的合理用药时长或疗程,应该由患者疾病情况和药物治疗特点决定,至少不宜完全等同于处方开具的管理要求或是医保报销的时限要求。所以,究竟应该怎样确定临床使用中成药的一般疗程和用药时长,并切实加以管控?这仍然是一个问题。接下来,本文将首先探究这个问题的现实原因,并在汇总现有可参考的疗程和用药时长信息后,提出处方点评的若干建议。

2 中成药临床疗程和用药时长难以管控的现实原因

2.1 说明书疗程信息的缺失、个体化医嘱整合的忽视带来了实际管控困难 虽然疗程问题如此重要,但是在新药研发和临床诊疗过程中却经常被忽视。这种忽视体现在以下几方面:(1)许多中成药说明书明确规定了单次用量和每日次数,但却未能给出各适应证的用药疗程或最长用药时间的参考范围。

(2)医生在处方中成药时缺少可借鉴的参考范围,主要根据既往经验和指南文献,结合患者病情确定疗程,某些情况下缺少最初制订治疗计划的顶层设计。

(3)医嘱重整工作和个体化用药进展缓慢,通过单次处方难以全面把握患者的整体用药过程,疗程和用药时长问题容易被忽视。(4)很多患者认为中药“起效慢、无毒副作用”,长服久服的养生保健行为比较常见,造成对于疗程的忽视。

同时,以上因素又造成了药师审核用药时长的难点。一方面,对于已标明疗程信息的中成药,如骨友灵搽剂“14d为一疗程,间隔一周,一般用药2个疗程”,即可据此进行用药疗程合理性的评价。假如医师处方骨友灵搽剂连续使用3周及以上即为不合理。但是许多中成药说明书未标示以上信息,形成审核盲点。另一方面,即使标明疗程信息,不完善的医嘱整合工作也成为阻碍。仍以骨友灵搽剂为例,其用法用量为“外用,涂于患处,热敷20~30min。

一次2~5ml,一日2~3次”,其规格为每瓶装100ml。假如患者一天2次,一次2ml,100ml可以使用约25d,超出14d的疗程时长;假如患者一天3次,一次5ml,100ml可以使用约7d,重复2次开药后即超过14d疗程,而仅凭单次处方信息难以发现其总疗程是否超限。所以,真正的疗程管控存在很多实际困难。

2.2 先期药品临床试验对疗程的关注和探索不够,甚至存在明显缺陷 实际上,说明书中疗程信息的缺失归根结底还是有关方面对药品治疗学特点(包括适应证、有效性、安全性等)的研究不够,对先期临床试验的关注不够。药品临床试验基于人体(患者或健康志愿者)的系统性研究,证实或揭示试验药物的药效学作用、不良反应及其药动学特点,确定药物的安全性和有效性[12-13]。药品临床试验数据作为新药审评的必需资料,理应为医生和患者在临床正确、合理地使用药品提供依据,并归纳总结到新药说明书中[13-14],这其中就应包括疗程。然而,从现阶段中成药说明书的规范性现状,以及近些年国家食品药品监督管理总局药品审评中心的意见来看,目前存在一些涉及疗程方面的问题。从药品审评中心的反馈来看,药物临床试验的疗程设定一直存在或多或少的问题。例如,疗程与病程不协调(感冒药疗程定的过长)、不注意观察疗程与疗效的关系(药物疗效不好时多疗程的连续服用)、忽视停药后的观察(无视停药后的疗效追踪和长期服药的随访)等[15],都属于不恰当的疗程设置。又如,化学药物多次给药后的治疗学特征研究一般是连续给药7~10d,这种方案能否直接照搬到中药新药多次给药的试验研究中仍有争议[16]。又如,一些含有毒性饮片中药新药的疗程设计存在缺陷等。痔血胶囊就是这样一个经典案例,由于其Ⅱ、Ⅲ期临床试验均以7d为疗程,而实际临床治疗痔疮一般需要7d以上或反复用药,于是造成了上市前未发现而上市后逐渐增加的肝损害反应[17]。总之,许多药品上市前的先期临床试验对疗程的关注不够,缺少精细化和探索性研究[18-20],不利于指导合理用药。

2.3 中医“以平为期”和“药后调护”传统带来更为深入的疗程不确定问题 除了以上问题之外,更为本质的是,传统中医治则和中药服法理论对于用药时长的认识似乎与固定天数的“疗程”有所不同。其一,中医治则治法强调“以平为期不可过”的治疗原则[21],即所谓“大毒治病,十去其六;常毒治病,十去其七;小毒治病,十去其八;无毒治病,十去其九;谷肉果菜,食养尽之,无使过之,伤其正也。不尽,行复如法[22]”。该论述虽然充满了主观性和模糊性内容,却也在一定程度上给出了各类治疗药物的停药指征、最大限量和疗效不佳时的补充治疗办法。其二,中药服法一直强调的“药后调护”内容也与用药疗程密切相关。即,医护人员应该观察患者用药后的出汗、二便、脉象、呼吸、呕吐等症状或体征[23-26],并根据不同的反应作出停药或继续治疗的选择。例如,表证若服药后微有汗出,热退身凉,宜立即停药,不必再服;若汗出而热不退,宜再给药[23]。又如,峻下通便药药力比较强烈,服1剂后就应密切观察大便情况,若大便不下或仅有数枚燥屎,宜间隔4h后再服药,若燥屎后带有稀便,应停药[23]。虽然这些“以平为期”和“药后调护”的内容没有明确提出疗程的概念,但其关于停药时机选择的论述已经事实上决定了治疗时程,并明显表现为“随症停药”特征。实际上,此类内容早在《伤寒杂病论》中就有过详细描述。根据由晋·王叔和撰次、宋·林亿校正、明·赵开美校刻的《伤寒论》版本,伤寒六经病代表性治疗方剂的服法原文中存有很多与随症停药相关的内容[27]。例如服用桂枝汤“汗出病差,停后服,不必尽剂。若不汗,更服依前法”、“服一剂尽,病证犹在者,更作服。若汗不出,乃服至二三剂”,提出了桂枝汤治疗的用药时长和停药时机。不仅如此,这种方法还普遍适用于很多以桂枝汤为底方的加减方中,例如在桂枝加葛根汤、葛根汤、麻黄汤后提示“余如桂枝法将息及禁忌”,在桂枝加附子汤、桂枝去芍药汤、桂枝去芍药加附子汤等方后提示“将息如前法”,而其他汗法方剂也可参照此法,也就实际上定义了一大类方剂的用药时长和停药时机。类似的情况还有大承气汤类方的“得下,余勿服”、栀子豉汤类方的“得吐者,止后服”、瓜蒂散类方的“不吐者,少少加,得快吐乃止”等。

3 参考疗程和合理停药理念的提出

综前所述,医疗机构管控处方中成药的疗程存在很多实际困难,影响因素多样。为了解决这一问题,笔者尝试采取“一分为二”的方法。一方面,收集现有关于中成药使用疗程的参考资料,包括药品说明书、专业指南和临床文献等;另一方面,分析汇总与中成药治疗有关的合理停药信息,提出合理停药概念。

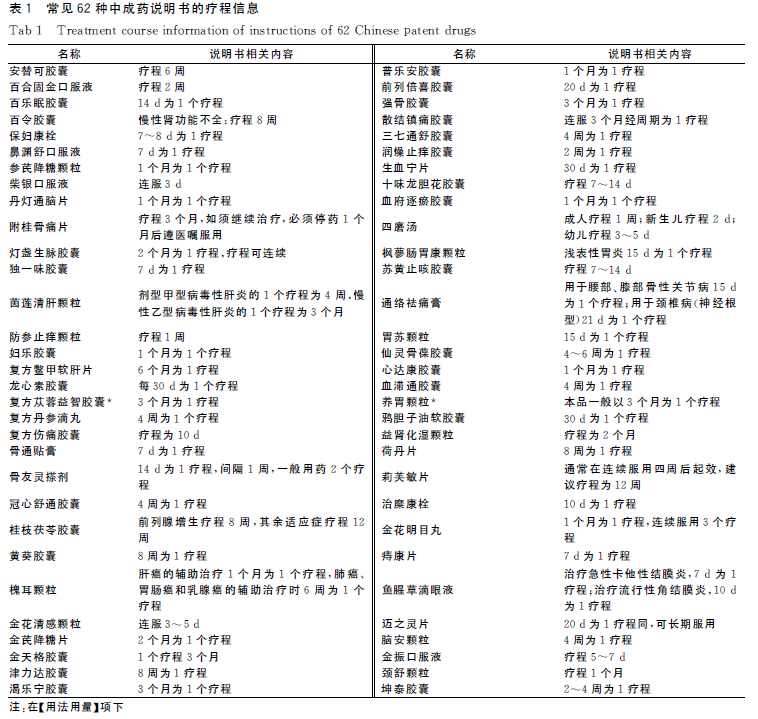

3.1 药品说明书提供的疗程信息 理论上看,药品说明书中有关疗程的内容是最为合适的用药参考,但很多药品说明书并未提及这一内容,中成药也不例外。研究显示,260份西药药品说明书中标明疗程的仅占24.6%[28],333个儿科非处方药(169西药和164 中成药)说明书中标明疗程的仅占3.0%[29],而43份中药注射剂说明书中标明疗程的占41.9%[30]。为了汇总可参考的疗程信息,笔者逐一查阅了常见345种口服和外用中成药的说明书信息,其中只有62种中成药的说明书标示了明确的疗程信息(表1),占18.0%。

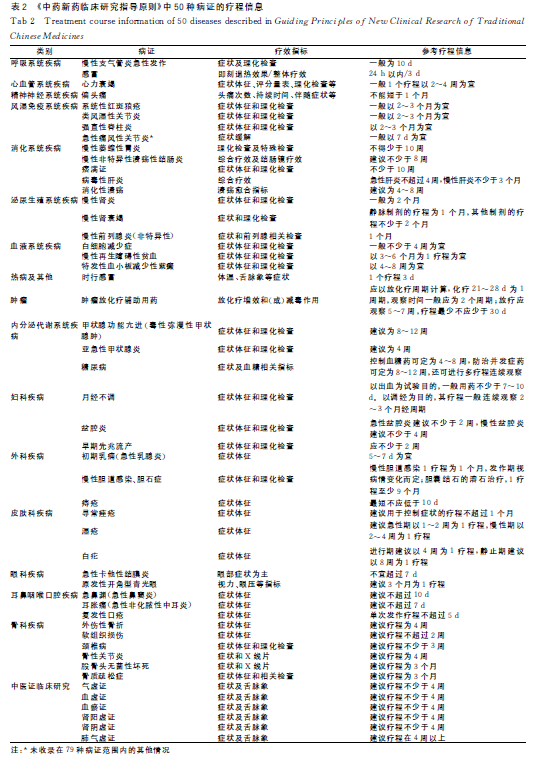

3.2 《中药新药临床研究指导原则》提供的疗程信息 实际上,药品说明书中的疗程设定受制于临床试验,临床试验相关规范对疗程设定的参考价值不可忽视。根据2002年《中药新药临床研究指导原则(试行)》的规定,疗程的确定需要考虑以下几点:(1)疾病的病因、病理、发生、发展和转归规律;(2)药理、毒理研究结果;(3)文献资料及临床经验;(4)药物作用特点等[31]。笔者逐一查阅了该书各论18个系统79种病证的临床试验设计原则,发现其中50种病证有明确的推荐疗程内容(表2)。除此之外,该书的【疗效判定】项内也有很多属于治疗药物监测范畴的用药时长信息,与疗程也有一定相关性。3.3 指南、医案、专著和临床研究文献提供的疗程信息。除此之外,各种学会指南、古今医案、专著和现代临床病例研究文献等也会提供参考疗程信息。例如,2012年《中国成人失眠诊断与治疗指南》建议:“失眠的药物治疗时程没有明确规定,应根据患者情况调整剂量和维持时间。小于4周的药物干预可选择连续治疗,超过4周的药物干预需重新评估,必要时变更干预方案或根据患者睡眠改善状况适时采用间歇治疗[32]。”2013年《中国慢性便秘诊治指南》建议:“根据患者便秘特点选用容积性泻药、渗透性泻药、促动力药,疗程为2~4周[33]。”虽然这些指南不是专门的中成药治疗指南,但是从疾病发生发展特点上看也具有一定的参考价值。中医医案也是可能记载疗程和用药时长信息的参考资料之一,可以通过医案中记载的服用中药剂数、或前后就诊时间差来估算[34]。古代医家的医案记载多数比较简略,很多时候难以判断用药时长,但也有例外。例如,《古今医案按》记载朱丹溪治疗闭经的案例,就明确在行文记载“以四物加附子,吴茱萸,神曲为丸,心凝误。次日再诊……知果误也……以三花神佑丸与之。旬日后,食稍进,脉渐出……半月而疟愈,经亦行”[35],其疗程为半个月。近现代医案多呈现类似“现代病历”的特点,记载了详尽的就诊时间和用法,有利于估算疗程[36-37]。一些中药学或中成药学的专著也会提及疗程信息。例如,《中国中成药优选》详细介绍了一些中成药的临床应用情况,其中包括较为详细的疗程信息[38]。例如,治疗急性肾小球肾炎的肾炎解热片“10d为1疗程,连续用3个疗程”、肾炎消肿片“20d为一疗程,连服3个疗程”;用于乙肝病毒携带者治疗的复方树舌片“每2个月为1疗程,检查后可开始下1个疗程”、灭澳灵“100d为1疗程”;治疗宫颈糜烂的子宫丸外用“4次为1疗程,未愈可继续用第2、3疗程”、妇宁栓外用“连用7d为1疗程”,并且以西医学疾病名称分类,方便综合医院药师在处方点评时参考。

除此之外,以中成药为受试药品的各个临床研究也能为疗程和用药时长的确定提供参考。但不同类型临床研究的证据质量不同,根据循证医学的认识,随机对照试验以及基于随机对照试验的Meta分析的证据等级最高,设有对照但未采用随机方法分组的病例对照研究和队列研究次之,无对照的病例系列和病例报告的证据等级较低,专家意见和描述性研究的证据等级最低。所以,在收集中成药临床文献并提取疗程消息时,要辨证地筛选和运用。

3.4 合理停药信息 合理停药信息与药物疗程的涵义本质相同,即药物治疗一段时间出现症状改善后停药,之前的连续服药天数即相当于治疗的疗程。但是,与固定天数的疗程相比较,合理停药属于一种个体化、随证式的疗程决策。通过“2.3”项下内容可知,《伤寒论》中提供了很多属于“药后调护”的合理停药信息,可以根据患者病情状态和用药后的实际改善情况设定更为个体化的疗程安排,将疗效最大化、风险最小化。这些合理停药信息理应得到继承与发展。香港浸会大学刘良教授在《中医临床安全与合理用药》一书里专辟“合理停药”一节阐述各类中药的停药信息[39],十分值得借鉴。例如,泻下药“易伤正气,当得效即止,但得效要根据具体病情判断,一般以通便二、三次为度”,化痰药“易伤正气及胃气;部分药物有毒或对肝功能有损害;部分麻醉镇咳定喘药有成瘾性,不可久服,易恋邪,中病即止”等。

另外,中成药不良反应信息也有助于合理停药,并间接提供疗程信息。例如,清开灵口服液“服药3d症状无缓解,应去医院就诊”;牛黄蛇胆川贝液“服药期间,若患者出现高热,体温超过38℃,或出现喘促气急者,或咳嗽加重,痰量明显增多者应到医院就诊”;生脉饮“服药二周或服药期间症状无改善,或症状加重,或出现新的严重症状,应立即停药并去医院就诊”;清胃黄连丸“服药后大便次数每日2~3次者,应减量;每日3次以上者,应停用并向医师咨询”;附子理中丸“本品中有附子,服药后如有血压增高、头痛、心悸等症状,应立即停药,去医院就诊”等。

另外,一些中成药的相关专著也会提供停药信息,如《实用临床中药学(中成药部分)》介绍了一中成药说明书未收载的停药信息。例如,补中益气丸“服药期间出现头痛、头晕、复视等症,或皮疹、面红者,以及血压有上升趋势,应立即停药[40]”。这些资料均有助于评价疗程的合理性。

4 中成药疗程和用药时长点评的基本策略综合以上认识和参考资料,本文尝试提出中成药疗程和用药时长点评的基本原则与尺度:

(1)从点评理念角度,必须树立中成药治疗的疗程观念,强调疗程是药物治疗全过程不可或缺、不可忽视的重要因素之一,并在临床实际工作中加以关注。实际上,疗程在西药临床药学工作中一直占有举足轻重的地位。例如,在持续多年的抗菌药物专项整治活动中,疗程就是合理性评价的关键指标之一,并作为核心指标参与了多个场合的用药合理性评价研究[41-43]。所以,医院药师应尽可能借鉴可参考的资料,开展中成药治疗的疗程合理性评价。

(2)从点评侧重角度,应考虑到当前由于全民养生而带来的大量自我药疗现状,增强对于中成药安全问题和药物警戒的重视,干预超疗程使用,包括未明确疗程的连续使用。对于含有毒性饮片的内服或外用中成药,以及含有已知致损伤成分(马兜铃、何首乌、千里光、款冬花等)的中成药,以及对于特定患者群体不适宜的中成药(例如60岁以上非实证便秘长期使用蒽醌类泻药),均应将疗程和用药时长作为合理用药的主要因素进行管控。有学者已经开始尝试采用交叉学科方法(如强化瓮过程方法)探索中药上市后的安全性结局与临床疗程的相关性[44],也体现了其重要性。

(3)从点评标准角度,中成药处方用药的疗程问题应该把握至少2方面内容:其一,综合目前现有资料,从药品说明书、新药临床研究指导原则、学术指南、专著和临床文献等多方面(例如表2、表3的内容),寻找明确的疗程参考信息。如果出现信息冲突的,以药品说明书的疗程信息为准;如果未找到明确信息的,以组方、功效和适应证相似的其他中成药疗程信息为参考。其二,从中成药的药物组成入手,结合现有资料,汇总提示其停药的有效性或安全性指征,分析可能的时间节点,为疗程和用药时长提供佐证参考。本文表2、表3提供了大量权威参考资料,可以供药师直接使用。

(4)从点评尺度角度,建议按照不同治疗疾病的类别进行分类管理,发汗解表药和泻下药宜强调随证停药,慢病管理用药的疗程或用药时长可适当放宽。建议按照不同患者群进行分类管理,儿童和老年人用药强调安全性指征,青壮年用药强调有效性指征,均不可随意增加疗程。但是,由于中成药单次用量可能会有调整(包括医师调整和患者自行调整),实际用药疗程会短于或长于处方上显示的天数,点评时注意尺度。另外,门诊处方还会出现由于药品包装规格带来的疗程问题,即处方最小包装单位的药品所显示的用药天数可能会与疗程不一致等,这种情况也应区别对待。

(5)从点评技术角度,很多中成药的疗程问题并不在单张处方上显示出来,应尽可能通过医嘱整合工作获取更多信息后进行点评,例如对筛选出的排名靠前药品进行专项点评,通过追踪患者的取药记录,评价其是否存在超疗程使用的情况。信息化和大数据时代的到来,可以为整合患者用药信息提供帮助,在减轻医生工作量的同时,也能为药师评价处方合理性提供更多的智能支持,并最终为患者合理用药提供保障,是未来可预期的发展方向。

5 小结

疗程是任何药物治疗过程必不可少的关键环节,中成药也不例外。但中成药的疗程问题较为复杂,一方面,现有药品说明书少有疗程信息,增加医师用药和药师审方的困难;另一方面,中医本就强调的随证停药和药后调护传统也增加了个体患者用药疗程的不确定性。另外,还有药材质量、药物不良反应和慢病管控的因素,疗程的确定就更为复杂。作为药师,应该充分考虑以上诸多因素,结合现有资料,针对特定患者的用药情况,开展个体化的疗程合理性点评。

参考文献:

[1] 罗竹风.汉语大词典(缩印本)[M].上海:汉语大词典出版社,1993:4876.

[2] 北京市卫生与计划生育委员会.《北京市医疗机构处方专项点评指南(试行)》(内部资料)[S].2012.

[3] 梅全喜,曾聪彦,吴惠妃.中药处方点评实施要点探讨[J].中国医院药学杂志,2013,33(15):1272-1275.

[4] 乔逸,徐焕春,常瑛,等.9204张门诊处方抗肿瘤口服中成药合理性使用分析[J].抗感染药学,2013,10(1):70-73.

[5] 刘荣,陈映红,孔昭琰.某院2153张门诊中成药处方分析[J].中医药临床杂志,2013,25(7):586-587.

[6] 张雷.我院门诊中成药不合理用药处方分析[J].中成药,2014,36(10):2229-2231.

[7] 周敏华,吴晓玲,林梅.我院2012年中成药处方不合理用药分析[J].中国药房,2013,24(27):2588-2590.

[8] 范丽霞.我院中成药不合理用药分析[J].当代医学,2011,17(18):154-155.

[9] 中华人民共和国卫生部.处方管理办法[S].http://www.gov.cn/flfg/2007-03/13/content_549406.htm,2007.

[10]郭景仙,陈菲,庄伟,等.含毒性成分中成药安脑丸的合理应用[J].中成药,2014,36(8):1790-1792.

[11]国家中医药管理局.中成药临床应用指导原则[S].http://www.Satcm.gov.cn/web2010__________/zhengwugongkai/yizhengguanli/yiyuanguanli/2010-10-11/10176.html, 2010.

[12]卓宏.新药临床试验的目的和设计[J].中国临床药理学杂志,2005,21(6):478-481.

[13]吕媛.药物临床试验的目的与意义[N].中国医药报,2010-6-29,B02版.

[14]裴小静.对当前中药新药临床试验设计中试验目的的考虑[J].中国临床药理学杂志,2009,25(2):174-176.

[15]王北婴.中药新药临床研究及存在问题[J].中药新药与临床药理,1992,3(4):45-49.

[16]李攻戍,张毅,翁维良.中药新药Ⅰ期临床试验设计的几个问题[J].中药新药与临床药理,2005,16(2):79-81.

[17]王停,周刚.风湿、骨科、外科含毒性药材中药新药研制中需关注的问题[J].中国中药杂志,2012,37(17):2653-2655.

[18]裴小静,张磊.子宫内膜异位症中药新药研究需关注的几个问题[J].中国新药杂志,2009,18(8):686-687.

[19]吴萍,赵学军.重视中药Ⅱ期临床试验的探索性研究[J].中药新药与临床药理,2005,16(2):82-83.

[20]訾明杰,高蕊,翁维良,等.中药新药临床试验伦理审查应关注的问题[J].中国医学伦理学,2014,27(2):183-185.

[21]高学敏.中医药学高级丛书:中药学[M].北京:人民卫生出版社,2000:82.

[22]田代华(整理).黄帝内经素问[M].北京:人民卫生出版社,2005.

[23]李飞.中医药学高级丛书:方剂学[M].北京:人民卫生出版社,2002:118-119.

[24]谢瑛.浅谈《伤寒论》服药方法及药后调护[J].浙江中医杂志,___________2011,46(6):400-401.

[25]廖子君.浅析张仲景从患者服药后的反应指征测示疾病之转归[J].天津中医,1992,(2):45-46.

[26]孔祥亮,杨学.仲景辨治欲愈证思想初探[J].上海中医药杂志,2014,48(1):27-29.

[27]汉·张仲景述;钱超尘等整理.伤寒论[M].北京:人民卫生出版社.2005:26,42,43,46,63,72,75,92,94.

[28]李碧虹,张志豪,李学俊.260份药品说明书的调查与分析[J].中国实用医药,2011,6(19):271-272.

[29]王欣,宋民宪.非处方药品说明书【用法用量】项的警示缺陷及责任主体分析[J].中药与临床,2013,4(1):53-57.

[30]李杨华,廖秋霞.43份中药注射剂说明书的调查分析[J].药物流行病学杂志,2012,21(3):130-132.

[31]郑筱萸主编.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:19.

[32]中华医学会神经病学分会睡眠障碍学组.中国成人失眠诊断与治疗指南[J].中华神经科杂志,2012,45(7):534-540.

[33]中华医学会消化病学分会胃肠动力组,中华医学会外科学分会结直肠肛门外科学组.中国慢性便秘诊治指南[J].中华消化杂志,2013,33(5):291-297.

[34]黄煌.医案助读[M].北京:人民卫生出版社,2001:2-5.

[35]清·余震(纂辑);苏礼,洪文旭,徐伟(整理).古今医案按[M].北京:人民卫生出版社,347-350.

[36]田理,王飞.跟师学临床—中医临床医案解析[M].北京:中国医药科技出版社,2013.

[37]田元祥,张星平,王天芳.中医名家诊断医案精选导读[M].北京:人民军医出版社,2007.

[38]全国中医理论整理研究会.中国中成药优选[M].北京:人民卫生出版社.2014:8,193,340.

[39]刘良.中医临床安全与合理用药[M].香港:万里出版社,2009.

[40]李学林,崔瑛,曹俊玲.实用临床中药学(中成药部分).北京:人民卫生出版社,2013:634.

[41]马辉,贾晓燕,徐磊.人均限定疗程和药物利用指数比较研究[J].中国药房,2011,22(30):2802-2805.

[42]欧定宏,黄婉群,龙启才.剖宫产产妇抗菌药物使用疗程的成本-效果分析[J].中国药物经济学,2008,3(5):13-18.

[43]薛艳,冯璜,周丽雅,等.根除幽门螺杆菌不同疗程及方案效果分析[J].中国实用内科杂志,2012,32(9):693-695.

[44]钟成梁,胡思源,谢雁鸣,等.基于强化瓮过程方法对中药上市后安全性结局与临床疗程相关性探讨[J].中国中药杂志,2013,38(18):2983-2986.[收稿日期]2015-07-30,中国医院药学杂志2015年11月第35卷第22期 ChinhoSp Pharm J,Nov 2015,Vol 35,No.22 ·1985

|

关于 |

联系我们 |

友情链接 |

|

|

|

|||||||

| 公司简介 | 客服QQ:749176416 | 埃帕无线 | ||||||||||

| 最新资讯 | 客服QQ:264672391 | |||||||||||

| 产品中心 | 客服电话:021-54191803 客服电话:13162533752 |